不育症について

流産を経験すると、言葉にできないほどのショック、深い悲しみや無力感を感じてしまうことも少なくありません。しかし、妊娠したことのある女性の4割は流産を経験するというデータがありますから、女性にとって流産を経験するということは、決して珍しいことではありません。※1

妊娠初期の流産の大部分60~80%は、受精のときに偶然生じた胎児の染色体異常が原因となって起こります。流産の割合は、年齢が進むにつれて高くなります。※22回以上の流産や死産があれば不育症といいます。

※1 日本産婦人科学会「ARTデータブック」(2021年)

※2 厚生労働省「子ども・子育て支推進調査研究事業『流産や死産を経験した女性に対する心理社会的支援に関する調査研究』(令和2年度)」

不育症の原因と検査

患者さんご夫婦それぞれリスク因子や原因は異なりますので、それらを特定するためには適切な検査が必要になります。原因が分かれば、最適な治療や対処ができるようになります。

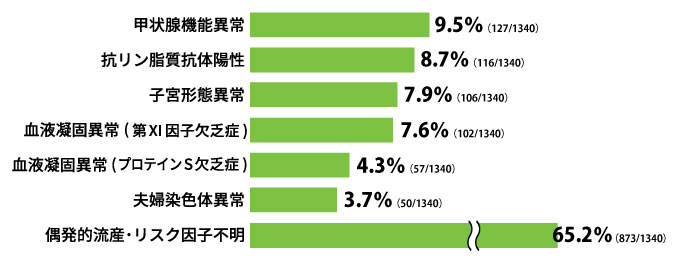

〇甲状腺機能異常(9.5%)

甲状腺機能亢進症や低下症では、流産・早産および妊娠合併症のリスクが高くなります。

また、甲状腺ホルモンは女性ホルモンの分泌と深い関わりがあることが分かっていて、不妊症の原因の1つとされます。

甲状腺ホルモンは血液検査で調べることができます。

〇抗リン脂質抗体陽性(8.7%)

自己抗体である抗リン脂質抗体により、血栓症や流死産を引き起こす病気です。

抗リン脂質抗体症候群の方が妊娠すると、胎盤を作るトロホプラストという毛細細胞に障害が起こり、胎盤が本来持つ働きを失ってしまうせいで不育症になるのではないかと考えられています。

また、抗リン脂質抗体症候群による不育症の特徴として、初期流産(妊娠12週未満の流産)よりも、子宮内胎児死亡(妊娠12週以降の死産)で生児を得られない場合が多いことがあげられます。

抗リン脂質抗体症候群は血液検査で調べることができます。

〇子宮形態異常(7.9%)

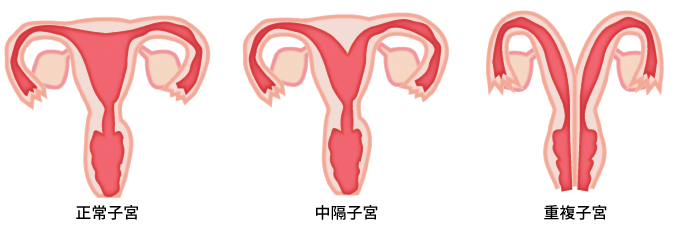

子宮の形態が通常と異なると、着床障害のほか、胎児や胎盤が圧迫されることなどにより、流産や死産を引き起こす場合があります。

子宮の形態異常をみつけるために経腟超音波検査を行います。子宮形態異常が疑われる場合や超音波検査でわかりにくい場合は、子宮鏡検査、子宮卵管造影検査、MRI検査などを行います。

〇血液凝固異常(第Ⅻ因子欠乏症 7.6%/ プロテインS欠乏症 4.3%)

血液が固まりやすい素因が、血栓症のみならず、流産・死産および妊娠合併症のリスク因子になるとされます。

〇夫婦染色体異常(3.7%)

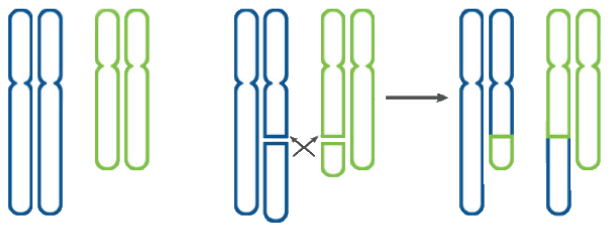

染色体はすべての細胞の核の中にあり、ヒトでは46本あります。約2.2万個の遺伝子を含んでおりこれによって親の形質が受け継がれています。染色体均衡型転座とは染色体の2ケ所が切れて入れ代わることをいいます。遺伝子の過不足はないので、その方の表現型は正常です。しかし、卵、精子ができる時だけ遺伝子の不均衡(隣接1分離、隣接2分離、3:1分離など)が起こります。アンバランスを生じた卵、精子は流産します。一定の確立で正常な卵、精子(交互分離)も発生するため出産できます。

染色体は血液検査で調べることができます。

〇偶発的流産・リスク因子不明(65.2%)

妊娠の15%に流産が起こり、流産の50-80%に胎児・胎芽の染色体異数性(数の異常)がみられます。女性の加齢によって頻度は上昇します。

流産の原因が、胎児の染色体異常が原因なのか検査を希望される場合は、流産内容物にある絨毛組織の染色体検査を行うことができます。

2回以上の流産または死産を経験された方、

相談、カウンセリング、検査ができます。

お悩みの方、ぜひご相談下さい。

不育症の治療

〇甲状腺機能異常

甲状腺機能異常は、20~40代の女性に多く見られ、約20人に1人は病気があると言われています。

異常が見つかった場合は、内科専門医による診断と治療を行い、甲状腺機能が正常になってから妊娠することが推奨されます。妊娠中と産後は、甲状腺機能の変動が見られるため定期的なフォローが必要です。

〇抗リン脂質抗体症候群、血液凝固異常

妊娠すると分娩時の出血に備えて血液が固まりやすくなるため、血栓症のリスクが6倍高くなると言われています。特に胎盤は血栓ができやすく、赤ちゃんに酸素や栄養が運ばれなくなり、流産や死産を引き起こすこともあります。

抗リン脂質抗体症候群の妊娠では、低用量アスピリン・ヘパリン併用療法によって血栓を予防し炎症を抑制することで、約8割が無事に出産できると言われています。

その他の血液凝固異常については、これまでの流産・死産歴によって低用量アスピリン単独療法やヘパリン併用療法を行うケースなどさまざまです。

〇子宮形態異常

先天性の子宮形態異常があっても、母体の健康に直接影響することはほとんどなく、多くは治療の必要はありませんが、子宮は胎児が発育する場であるため、妊娠経過に影響する可能性はあります。中隔子宮については、子宮鏡の手術により中隔部を切除することによって出産率が高まる可能性があるとして、治療法の1つの選択肢となっています。

〇夫婦染色体検査

染色体異常が発見された場合は、遺伝カウンセリングを受け、出産の確率や赤ちゃんへの遺伝の可能性等を理解した上で、今後の方針を決めていきます。

着床前診断(PGT-SR)という選択肢があります。着床前診断とは、体外受精によって得られた胚の細胞の一部を採取して、染色体の数や構造を調べる検査です。子宮に移植する前の段階で胚を調べることで、流産率が低い胚を選択するための検査です。

〇偶発的流産・リスク因子不明

不育症検査を一通り行っても原因やリスク因子が特定できない場合、偶発的な胎児の染色体異常により流産を繰り返した可能性があります。

■ 流死産胎児の絨毛染色体検査でわかること

- 胎児の染色体に数的異常がある場合

同じ治療方針で次回の妊娠にすすむか、体外受精の場合は着床前診断(PGT-A)を検討します。 - 胎児の染色体に数的異常がない場合

流産の原因が母体側にある可能性があり、原因やリスク因子の精査を検討します。 - 胎児の染色体に構造的な異常がある場合

夫婦の染色体検査を検討する必要があります。

現在の標準的な検査法では検出されない原因やリスク因子を持つ場合もあります。医師と相談して検査と治療法を選択して下さい。

※文章、図をRevorfさんの「不育症をご存知ですか?」というパンフレットを参考にしました。